はじめに

2019年2月、日欧EPA(経済連携協定)が発効し、ワインに関しては、EU産ワインの関税が撤廃されました。ワイン好きな人たちの間では周知の事実ですが、2019年にワイン関税が撤廃されるのはEU産ワインだけではありませんし、ワイン関税と一言でいっても様々な関税率があったり、ワインの種類によって税率も違います。ワインの関税について解説します。

ワイン関税とWTOのこと

関税とは輸入品に課される税のことで、大きく分けると従量税と従価税の2つがあります。量を基準として課税するのが従量税で、商品の価格がいくらでも、重さや面積などを基準に「1㎏当たり〇円」とか「1㎡当たり〇円」が税金の計算対象になります。取引価格に対して課税される場合が従価税です。

従量税は商品の価格がいくらでも税金に変化はないため、輸入する側からすれば関税が計算しやすいというメリットがあります。逆に、商品の価格に関係なく課税されるため、価格が低いと関税の割合が高くなる面はデメリットです。従価税は商品の価格に対する課税であるため、原材料が値上がりしたり、円安が進むなどすると、商品価格が高くなり関税も増えることになります。それぞれメリット・デメリットがあります。

日本のワイン関税は、この従量税と従価税を組み合わせた混合税で、「価格の〇%か1ℓあたり△円」というもので、諸外国に例は多くありません。「価格の〇%か1ℓあたり△円」のどちらか高いほうの関税が適用される商品もあれば、逆に、どちらか低いほうを適用という場合もあります。ワインの場合は、従量税と従価税を組み合わせた混合税で、どちらか低いほうが適用される、というものです。

どの国から輸入するかによって関税には何パターンかあります。法律で定められている基本関税率、WTO(世界貿易機関)の加盟国等に対して国際的に約束された税率のWTO協定税率、そしてEPAで決めた関税などです。WTOに加盟している国は160か国ありますから、このWTO協定の税率がほぼ世界の標準的な関税とみることもできます。WTO協定税率は、別名MFN税率と呼ばれます。MFNとは「最恵国待遇」、Most Favoured Nation Treatment の頭文字をとったもので、ある国に対して適用する税率を他の国にも同様に適用する義務があるというWTOの基本原則「最恵国待遇」です。関税率表には、WTO協定税率と表記されている場合とMFN税率と表記されている場合がありますが、同じ関税率のことです、ややこしいですね。

日本でワインを輸入する場合、WTO協定税率は「(価格の)15%または1ℓ当たり125円のうちいずれか低い税率」となっていますが、基本税率は「21.3%または156.8円のうちいずれか低い税率」です。ネットや雑誌では日本の税率は「15%か1ℓ当たり125円(ボトル1本当たり93.75円)」と紹介されていますから、WTO協定税率が適用されるのが標準と思われていることになります。

関税の下限は0%ですが、WTOでは上限も定めています。中国は2001年にWTOに加盟しましたが、加盟前の90年代後半、ワインの関税は70%と高いものでした。加盟後の2002年には34.4%、2003年には24.2%と下がりました。

EPAと関税撤廃のはなし

二国間のEPAを結ぶと、MFN税率ではなく、協定を締結した国とはMFN税率より低い関税率を適用することが認められます。関税率がどのように推移するかは二国間の交渉により決まります。

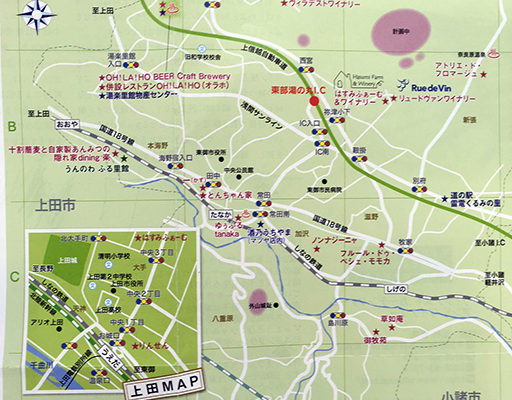

2019年2月からEU産のワイン関税が撤廃されましたが、2019年に関税が撤廃されるのはEU産のワインだけではありません。チリ産ワインの関税も2019年に撤廃されますし、オーストラリア産ワインの関税も下がっていて、2021年には0%になります。

日本とチリは2007年に、日本とオーストラリアは2015年にそれぞれEPAを締結しています。ワイン関税は即時撤廃ではななく、チリワインの場合は12年間かけて段階的に、オーストラリアワインの場合は7年かけて段階的に関税を撤廃することが決まりました。チリワインの場合は2018年4月以降「1.2%または1ℓ当たり125円のうちいずれか低い税率」となっていて、2019年4月に関税撤廃となります。日本とEUのEPAは2018年に締結され、今までに例がないのですが、ワイン関税は即時撤廃ということが決まり、それまで適用されていたMFN税率が、EPAの発効した2019年2月から撤廃され、0%となりました。

スパークリングワインが魅力的

さて、EU産のワイン関税はボトル1本当たり93.75円(厳密には「15%か1ℓ当たり125円」の低いほうなのですが)から0%になりましたが、関税はワインの種類(品目といいます)ごとに決められていますので、スパークリングワインやその他のワインでは関税が異なります。1本当たり93.75円の関税が課せられていたのはスティルワイン(非発砲のワイン)になります。スパークリングワインは品目番号(HSコードといいます)が異なり、関税も違います。

スパークリングワインの基本関税は「1ℓ当たり201.6円」、MFN税率は「1ℓ当たり182円」ですので、ボトル1本当たりでは、それぞれ151.2円、136.5円の関税です。スティルワインに比べると、スパークリングワインに課される関税は高いですので、これが即時撤廃されることは、消費者にとっては大きな魅力です。実際は、現地価格の変動や、輸送コストや資材の値段なども影響してきますし、輸入元によっても下げ幅は異なりますから、一律に値下がりするわけではありません。

スティルワインの場合、15%かボトル1本当たり93.75円のどちらが適用されるかは、輸入価格によってかわります。輸入価格(CIF価格ともいいます)とは、貿易取引の価格のことで、価格(Cost)、保険料(Insurance)と運賃(Freight)を含んだものをさしますし、ここに関税がかかります。輸入価格が低いと15%のほうが適用され、価格が高いと従量税のほうが適用されます。関税撤廃のお得度は、この輸入価格が大きく関係します。

たとえば、輸入価格でボトル1本5,000円のワインには、今まで93.75円の関税がかかり、この両者を足したものに酒税と消費税がかかっていました。日欧EPAで撤廃されるのは93.75円の部分のみですから、それほど大きな魅力はありません。一方、輸入価格でボトル1本500円のワインには、従価税の15%のほうが適用されますので、75円の関税がかかっていました。輸入時にボトル1本5,000円のEU産ワインは、今までは関税と消費税を含めると5,501円でしたが、関税撤廃により5,400円になり(酒税は1キロリットル当たりの税金ですのでここでは省略しています)、価格低下は1.84%です。一方、輸入時にボトル1本500円のEU産ワインは関税と消費税込みで621円、関税撤廃により540円となり、価格低下は13%以上です。輸入価格でボトル1本500円のEU産スパークリングワインがあれば、小売価格は約687円となりますが、関税が撤廃されると540円となり(同じく酒税は省略)、21.4%の価格低下となります。低価格帯のスパークリングワインの関税撤廃の効果が一番大きいことになります。

おわりに

ワイン関税について解説しました。日欧EPAによる関税撤廃の効果は、高価格帯のワインでは相対的に小さく、低価格帯のワインでは相対的に大きくなることをみました。EU産ワインだけでなく、チリ産ワインの関税ももうすぐ撤廃されますし、近い将来オーストラリア産のワインの関税もなくなります。ワイン好きには朗報です。ただ、今年後半には消費税の引き上げも予定されています。消費税引き上げのワイン消費への影響も気になるところです。