実りの秋、ブドウ収穫のピークを迎えるニュージーランド!日本で桜が咲き誇り、本格的な春の訪れを告げる4月、ニュージーランドでは新秋を迎えワイン用のブドウ収穫のピークを迎えます。この時期ニュージーランドでワインを造っている人たちにとっては、まさに「猫の手も借りたい」忙しさに明け暮れる日々を送ります。

以前の神原さんのニュージーランドレポートはこちら

■第1回目:「ルイ・ヴィトンが惚れ込んだニュージーランドワイン!」

■第2回目:「ニュージーランドワインの旅は、空からはじまる!」

「一年の計は4月にあり」

まさにこんな言葉がぴったりとあてはまるわけですが、一年という長い年月、天塩にかけて丁寧にブドウ造りをしてきた“成果”が、この4月にようやく実を結ぶというわけです。

ところで、ワイン好きの皆さんに質問です。

「ワイン用のブドウの収穫をしたことはありますか?」

意外にも、普段よくワインは飲むものの、ブドウの収穫をしたことはないという方もよくいらっしゃいます。そこで、今回のコラムでまずご紹介するのは、ワイン用のブドウ収穫の疑似体験からコラムのスタートです。

前回の流れで場所はホークス・ベイ地区、今回ブドウの収穫を体験させてくれたのが、こちらのワインメーカーです。

その名のとおり、日本人オーナーの大沢泰造さんが運営する「大沢ワインズ」です。

オーナーの大沢さんとは、僕の本業である出版をきっかけで知り合い、その後もいいお付き合いをさせていただいています。このときは、大沢さんのご厚意でヴィンヤード(ワイン畑)へご招待してくださいました。

このように、大きく育ったブドウの樹には、たわわに実ったブドウが。ネットをかけているのは、鳥やうさぎに食べられないようにしているためです。

このブドウがもうすぐワインになるのですから、なんだか感慨深いものがあります。ちなみに、こちらのブドウはシャルドネ種。さっそく僕も、ブドウ狩りに挑戦!意外に茎の部分が堅いので、植木バサミがあるといいかもしれません。

ブドウの大きさは、このような感じです。ここまできたら、ぜひやってみたいことがありますよね。

そうです。このブドウ、そのまま食べたらどんな味なんだろう……。

試しにひと粒食べてみると、甘くて美味しい!

そうなんです。実は、ワイン用のブドウというのは、そのまま食べても美味しくいただけるのです。ぜひとも、ヴィンヤードに訪れた際には、トライしてみてください。

こちらの品種は、ピノ・ノワールです。

ちなみにですが、こうして実ったブドウをよく観察していると、あることに気がつきます。それは、自然の摂理によって一粒一粒の大きさも違えば、味も違うということ。こうした異なる大きさや味のブドウを、機械を使って一気に刈り取るか、それとも人の目と手を使って丁寧に厳選して摘み取るか、それによってリリースされるワインのランクが決まります。

人の手によって丁寧に手摘みされ、厳選されたブドウのみを使い、ワインメーカー独自のある一定基準を満たして造られるワインを、「リザーヴワイン」といいます。ですから、もし同じワインでも、「リザーヴ」と謳っているワインは、値段も高いはず。なぜなら、それだけ手間暇をかけて造られている証なのですから。

さらに、多くのワインメーカーでは、スタンダードワインとリザーヴワインをヴィンヤードの区画で分けています。つまり、「こっちの区画はスタンダードエリア、あっちの区画はリザーヴエリア」といった具合です。なので、もしヴィンヤードに訪問した際は、こう訊ねてみましょう。

「Where is the reserve wine compartment?」(リザーヴワインの区画はどこですか?)

すると、最高品質のワインが造られる土壌や、ブドウ管理の徹底した様子を垣間見ることができるはずです。

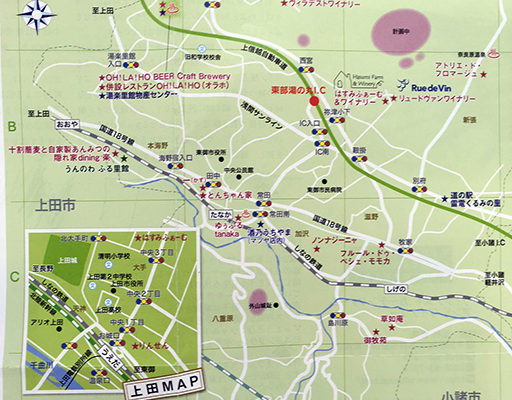

ぜひ訪れてほしい! ホークス・ベイ地区ワイナリー5選

では、前回のコラムでもお約束したとおり、ホークス・ベイ地区でぜひとも訪れていただきたいワイナリーを厳選してご紹介したいと思います。その前に、ホークス・ベイ地区にはいったいいくつのワイナリー(ワインメーカー)があるのかを調べてみたところ、72箇所あることがわかりました。このホークス・ベイ地区というのは、ほんとうに小さな町なので僕の感覚からいえば、「そんなにあるんだ!」という感じです。

■テマタ・エステート(Te MATA Estate)

(公式サイト)https://www.temata.co.nz/

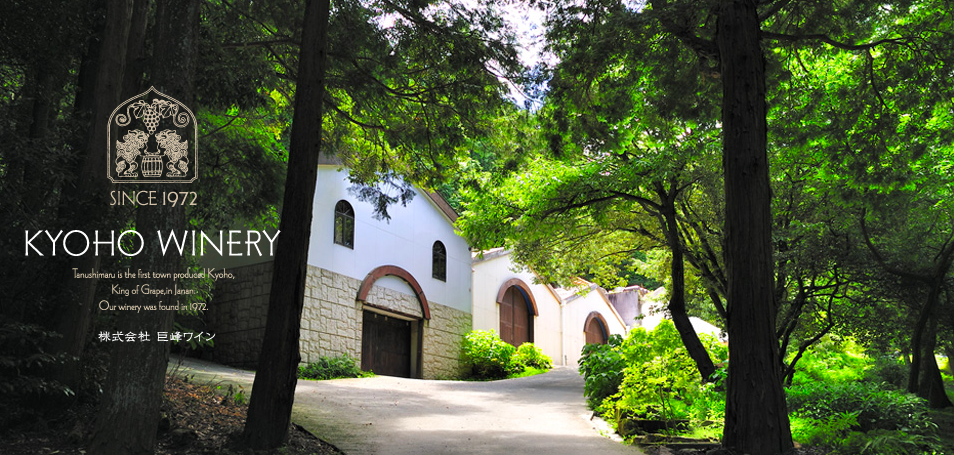

はじめにご紹介するのは、こちらも1896年創業と歴史のあるワインメーカー、「テマタ・エステート」です。このテマタは、ニュージーランドを代表するワイナリーのひとつとして、世界各国で愛されています。

それを物語るように、実に多種多様のワインを造っているのですが、そのなかでも特にお勧めしたいワインが、「エルストン・シャルドネ」と「コルレーン」です。エルストン・シャルドネは、シャルドネの名産地であるホークス・ベイ地区のなかでも、ひと際インパクトのあるシャルドネとして、多くのワイン愛飲家に親しまれています。

また、コルレーンはニュージーランドのブレンド赤ワインを象徴する力強さを感じることができます。このテマタには嬉しいことに、日本人のスタッフも常駐しているので、「和食に合うワイン」などのアドバイスをいただくことができるかもしれませんね。

こちらは、コルレーンのブドウ収穫の様子。今回、テマタさんから特別に写真をご提供いただきました。

この場を借りて、御礼申し上げます。

こちらの写真は、テマタのCEOであるニックさん。訪問したときに、偶然お会いして撮影した一枚。

ちなみに、このテマタ・エステートは、日本でも購入可能です。ぜひ、楽天のサイトでチェックしてみてください。

■クラッギー・レンジ(Craggy Range)

(公式サイト)https://www.craggyrange.com/

続いてご紹介するのは、「クラッギー・レンジ」です。

このワイナリーを最初に訪れると、「なんてゴージャスなワイナリーなんだろう!」と驚かれる方も少なくないはず。それもそのはず。クラッギー・レンジは、ニュージーランドとアメリカの大富豪がタッグを組んで創業されたワインメーカーなのです。

なので、セラードアもとても豪華な造りで、それはまるで高級ホテルのロビーのような感覚さえ覚えます。ですが、常駐しているスタッフはとても親切丁寧に案内してくれます。そこは、一流ワイナリーたる所以ともいえるでしょう。

このクラッギー・レンジに訪れた際におすすめしたいのが、こちらの2本。

「ル・ソル」(左)は、フレンチオークで17ヶ月熟成した赤で、スパイシーで上品な味わいが楽しめます。

「ブロック19 シャルドネ」(右)は、このワイナリーでしか買えない限定品なので、運がよければめぐり逢える逸品。まさに、エレガントでフルーティー、クラシカルといった“形容三重奏”のバランスが取れた絶品のシャルドネです。こちらのワインもまた、日本で購入ができます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15664827.51c78c8b.15664828.010a6381/?me_id=1206139&item_id=10003232&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyanagiyawine%2Fcabinet%2Fwine%2Fc%2Fimgrc0066797889.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyanagiyawine%2Fcabinet%2Fwine%2Fc%2Fimgrc0066797889.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

【箱買い】 クラギー・レンジ "ソフィア(ギムレット・グレーヴェルズ・ヴィンヤード)" マーティンボロ [1ケース(6本)/現行年] (正規品) Craggy Range Sophia Gimblett Gravels

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15664827.51c78c8b.15664828.010a6381/?me_id=1206139&item_id=10003231&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyanagiyawine%2Fcabinet%2Fwine%2Fimg66040383.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyanagiyawine%2Fcabinet%2Fwine%2Fimg66040383.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

【箱買い】 クラギー・レンジ ピノ・ノワール "テ・ムナ・ロード・ヴィンヤード" マーティンボロ [1ケース(12本)/現行年] (正規品) Craggy Range Te Muna Road

|

■チャーチ・ロード(Church Road)

(公式サイト)http://www.church-road.co.nz/

こちらも1897年創業と、ニュージーランドでは歴史のあるワイナリーです。

フランスの影響を色濃く取り入れたワイン造りをモットーとしているワイナリーで、1990年代初頭にボルドースタイルの醸造法で、ホークス・ベイ地区の醸造スタイルとは異なるワイン造りを続け、国内外でも多くの受賞ワインを生み出しています。

こちらは、ボルドー系の赤ワインの貯蔵庫。

ワイン好きにはたまらないアングルですが、こうした樽一つひとつにも深い歴史が色濃く映し出されている。それを体感できるのがこのワイナリーの醍醐味でもあります。

このワイナリーでおすすめしたいのが、「グランド・リザーヴ」というシリーズ。

このシリーズが国内外で賞を獲っていることを考えると、やはりこのチャート・ロードの最高品質ワインのレベルがうかがい知れます。チャーチ・ロードは、日本では未発売です。

スポンサードリンク

■テ・アワ(Te Awa)

(公式サイト)http://www.teawa.com/

続いてご紹介するのが、「レストランのレベルが高い!」ということで、僕の友人がおすすめしてくれて、それ以来すっかりお気に入りのワイナリー「テ・アワ」です。

テ・アワは1992年に設立された比較的若いワイナリーなのですが、そのポテンシャルはホークス・ベイ地区でも称賛が絶えません。ちなみに、テ・アワとはマオリの言葉で「River of God=河の神」という意味を持っています。

ワイナリーに併設レストランでは、ホークス・ベイ地区の食を思う存分楽しめる、極めてクオリティの高い料理が提供されています。

こうしたプレート料理もあり、みんなでシェアしながらワインと一緒に楽しむことができますし、肉や魚といったメイン料理も用意され、それぞれの料理に合わせてグラスでワインを注文できるのも嬉しい限りです。

もちろん、ワインのテイスティングだけでもOK。

まずはテイスティングしていただきたいおすすめは、こちらの白ワイン2本。ピノグリ(左)は、芳醇さと爽やかさを合わせ持ち、果実味溢れるフレーバーが特徴のワインです。

シャルドネ(右)は、よりエレガントなフルーティーさと切れの良い酸味がワインにバランスを与えています。赤ワインもブレンドワインを中心に、非常に質の高いワインが常備されています。こちらもまた、日本では未発売です。

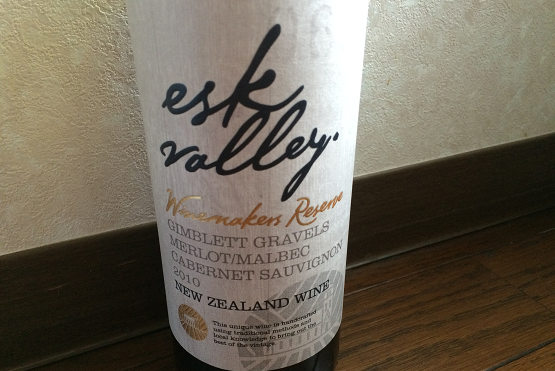

■エスク・ヴァレー・エステート(Esk Valley Estate)

(公式サイト)http://www.eskvalley.co.nz/

最後にご紹介するのが、ホークス・ベイ地区で常に第一線に立つブティック・ワイナリーのひとつ、「エスク・バレー」です。

このワイナリー、なんとネイピア空港からたった10分の場所に位置する旅行者にとっては最高の立地を誇っているワイナリー。なので、どんなに時間がないときでもさくっと尋ねることができます。

もちろん、嬉しいのは立地だけではありません。メルローを主体としたリザーヴのブレンドワインは、リッチなフルボディーが特徴で、毎年のように賞を獲得しているほど。僕も、ニュージーランド航空が主催する「ワイン・アワード」で最高勲章のトロフィーを獲得したことで、このワイナリーを知ったくらいです。

なかでもおすすめなのが、こちらの「ワインメーカーズ・リザーヴ」のブレンドワイン。豊潤で完熟したブレンドワインの特徴をパワフルに引き出しながらも、しっかりした凝縮感を醸し出す華やかなワインに仕上がっています。

いかがでしたでしょうか?

ワイナリー巡りの魅力のひとつに、同じ地区で造られているワインなのにそれぞれに異なる特徴があるということが挙げられます。それは、やはり造り手の個性がワインに色濃く反映されているということに他なりません。

ぜひとも、ホークス・ベイ地区を訪れた際には、参考にしていただければと思います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

以前の神原さんのニュージーランドレポートはこちら

■第1回目:「ルイ・ヴィトンが惚れ込んだニュージーランドワイン!」

■第2回目:「ニュージーランドワインの旅は、空からはじまる!」

関連記事